- HOME

- 제자·문집

설문해자주5

이형동의자(異形同意者)를 구분하다

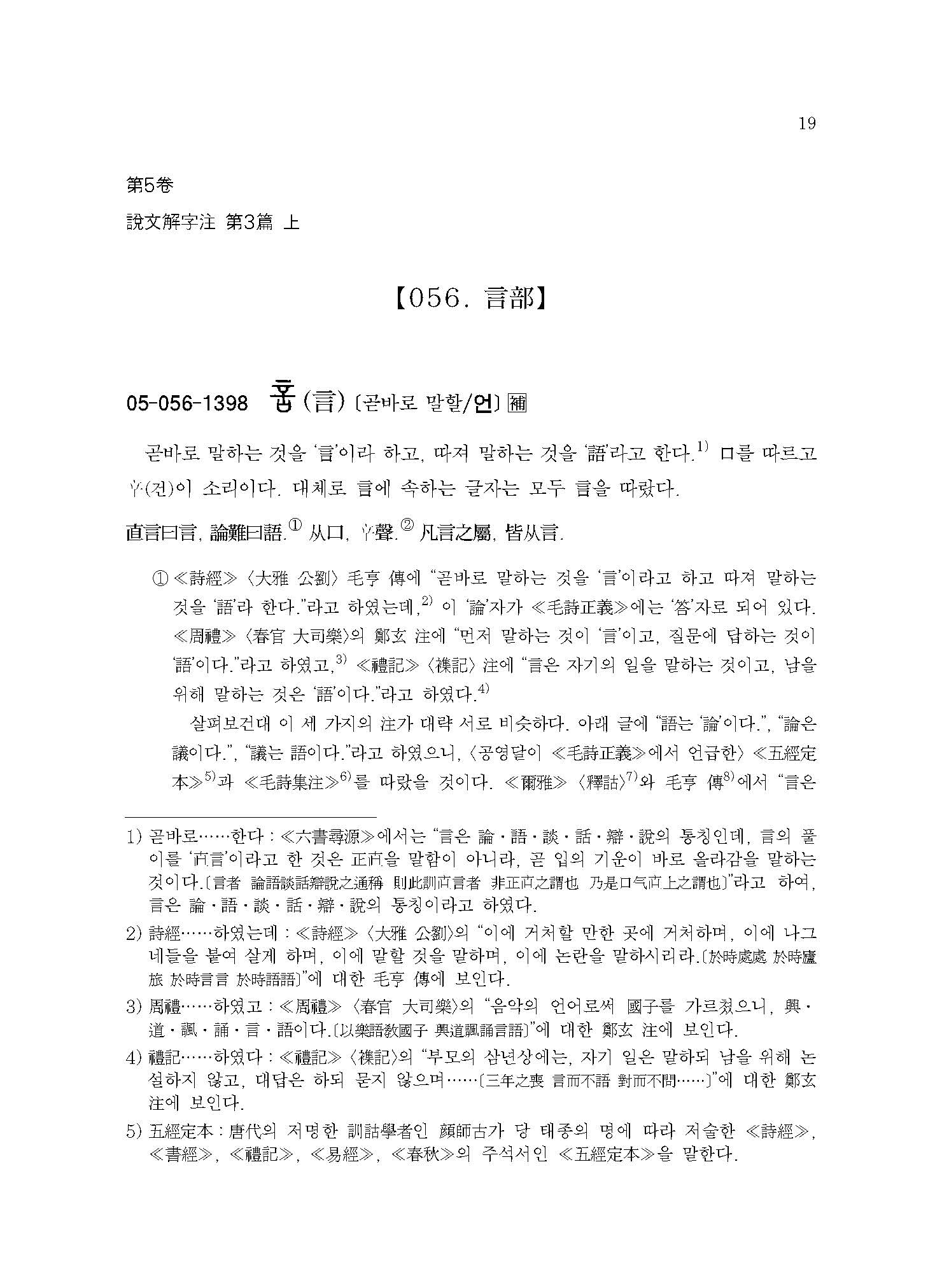

《설문해자》에서 ‘언(言)’자를 다음과 같이 정의하고 있다.

“곧바로 말하는 것을 ‘言’이라 하고, 따져 말하는 것을 ‘語’라고 한다. 口를 따르고 ?(건)이 소리이다. 대체로 言에 속하는 글자는 모두 言을 따랐다.[直言曰言, 論難曰語. ?口, ?聲. 凡言之屬, 皆?言.]”

허신(許愼)은 직언(直言)을 ‘言’, 논란(論難)하는 것을 ‘語’로 규정하고 있다. 그래서 ‘語’자를 ‘논하다[論]’는 뜻으로 풀이하였다.

자형(字形)의 변화를 탐구하다

단옥재(段玉裁)는 ‘識’자를 ‘常’이라고 풀이한 《설문해자》의 설명에, ‘常’은 ‘意’로 풀이해야 한다고 지적하였다. 그 근거로 초서(草書)에서 ‘常[]’과 ‘意[]’의 자형이 매우 유사하여 육조시대에 초서로 쓴 글자가 해서로 변하는 과정에서 잘못쓰인 것이라고 하였다. 이러한 그의 견해는 매우 타당하며, 오늘날 해서의 이체자에서도 초서에서 와변(訛變)된 자형들이 종종 발견된다. 예컨대 ‘於’의 이체자 중 ‘’로 쓰는 경우가 있는데, 이 역시 초서 ‘’에서 해서의 자형으로 잘못 정착된 경우이다.

《설문해자》의 부수의 순서매김

오늘날 널리 사용되는 《옥편(玉篇)》을 구성하고 있는 부수는 일(一)부에서 약(?)부까지 총 214개의 부수로 구성되어 있다. 이는 획의 순서에 따라 점층적으로 순서를 잡아 나열한 결과이다. 하지만 《설문해자》의 부수 나열 방식은, 오늘날 《옥편》에서 제시하고 있는 방식과 매우 달라 부수가 바뀌더라도 바로 앞에 제시한 부수와 밀접한 관계를 가진다.

예컨대 《설문해자 5》에 실린 “【062. ??部】, 【063. ??部】, 【064. 共部】, 【065. 異部】, 【066. ??部】, 【067. ??部】, 【068. ?部】, 【069. ?部】”의 경우 손의 모양을 본뜬 ‘??’·‘??’과 손의 모양[?]이 글자의 아랫부분을 구성하고 있는 ‘共’·‘異’·‘??’, 손의 모양[??]이 글자의 윗부분을 구성하고 있는 ‘?’·‘?’의 순서로 나열하였다. 이러한 부수배열을 《설문해자》 전반에 걸쳐 적용되어 《설문해자》 전체가 하나의 쇠사슬처럼 서로 연결되어 있다.

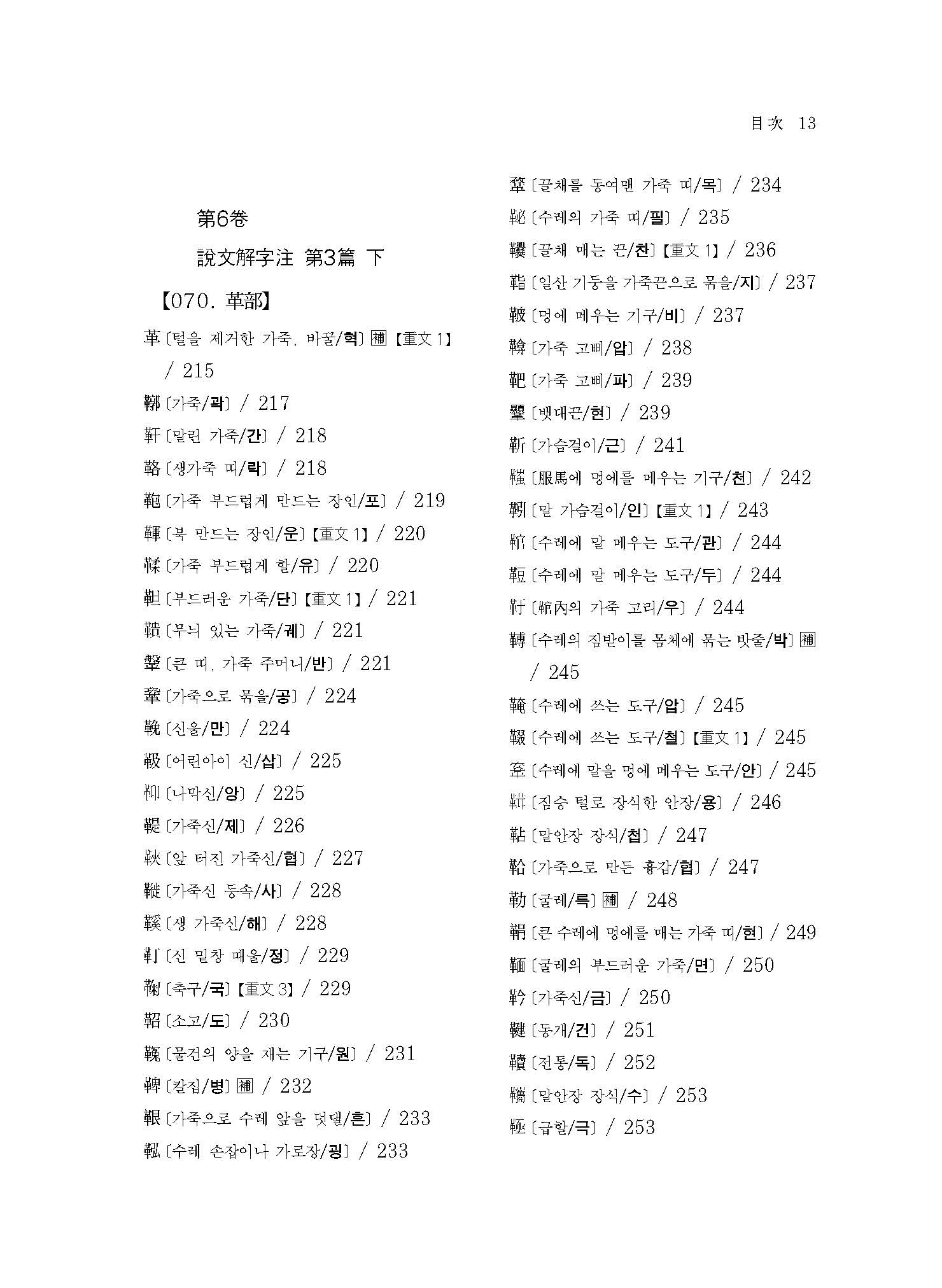

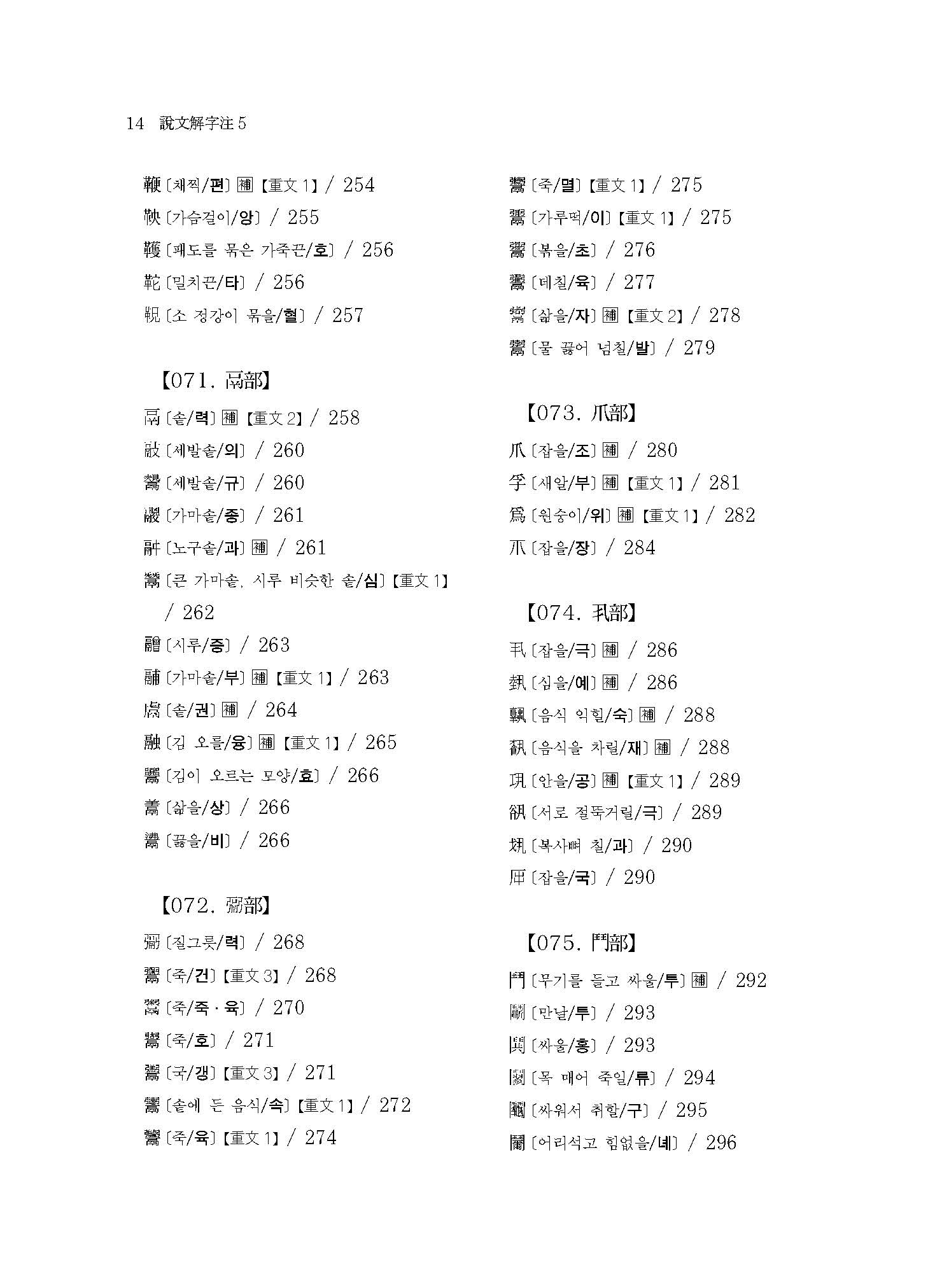

《설문해자주 5》의 구성

《설문해자주 5》는 ○○○자(言部~?部)의 표제자와 ○○○자의 보주(補註)가 실려 있다.

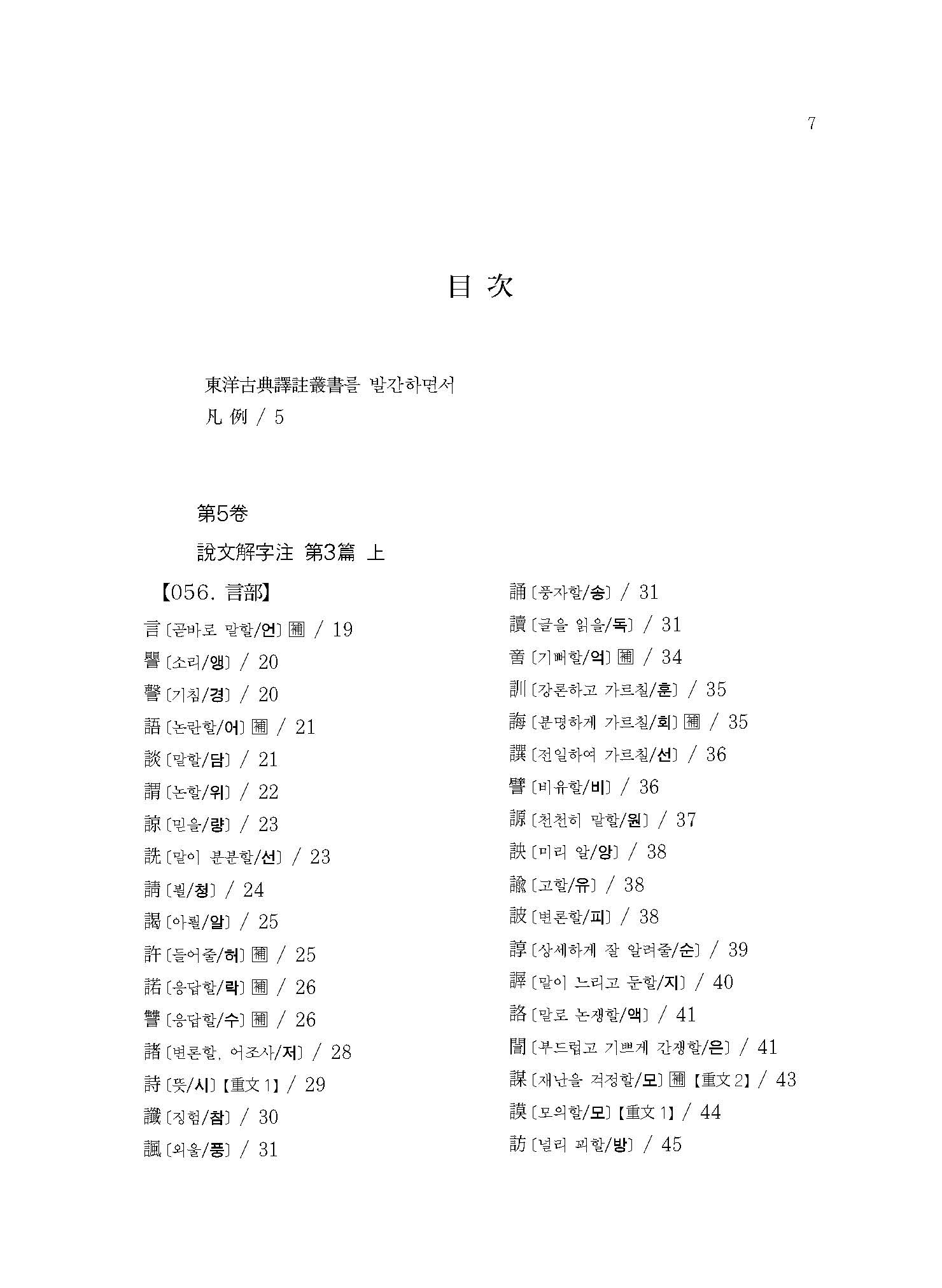

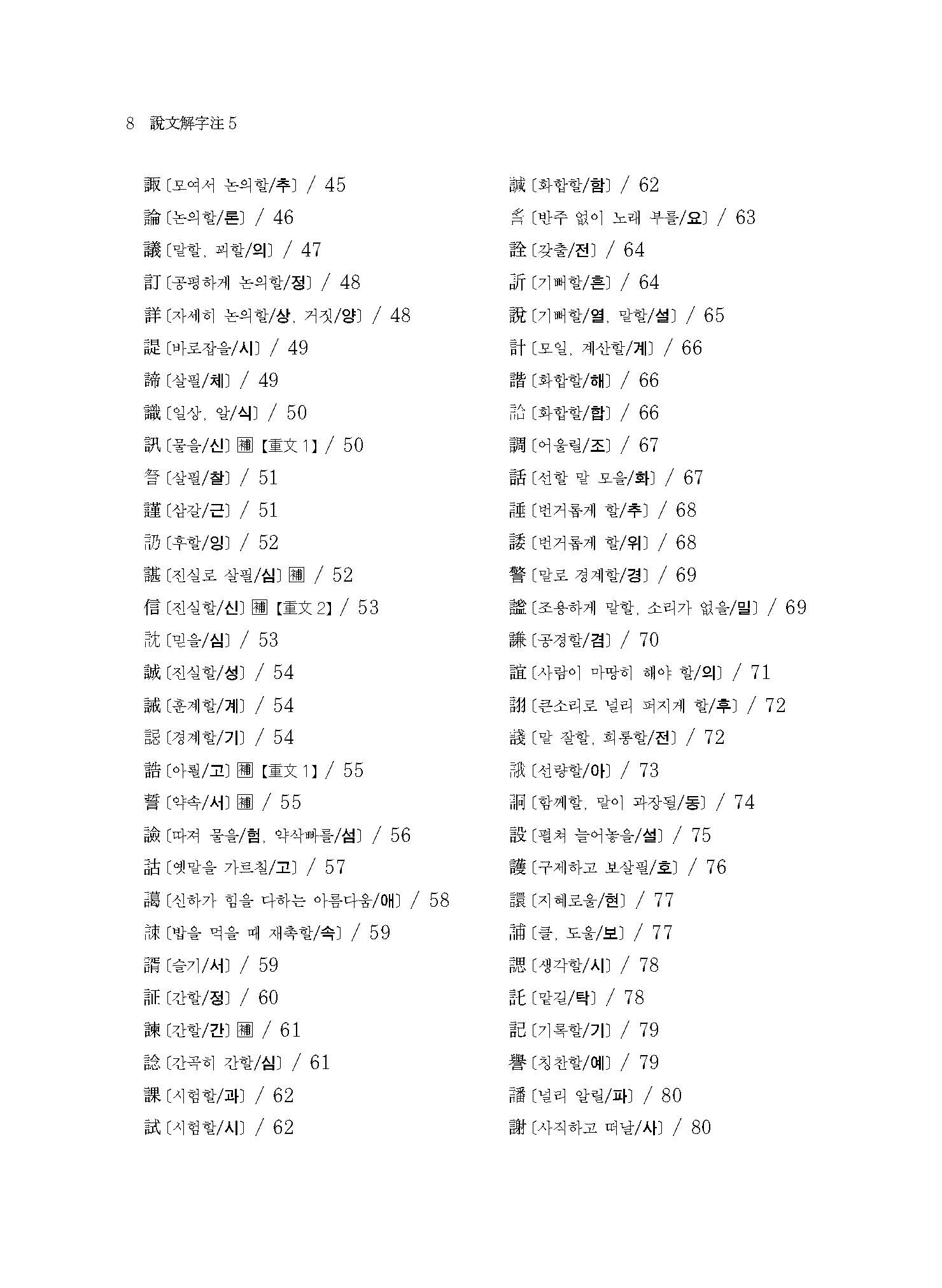

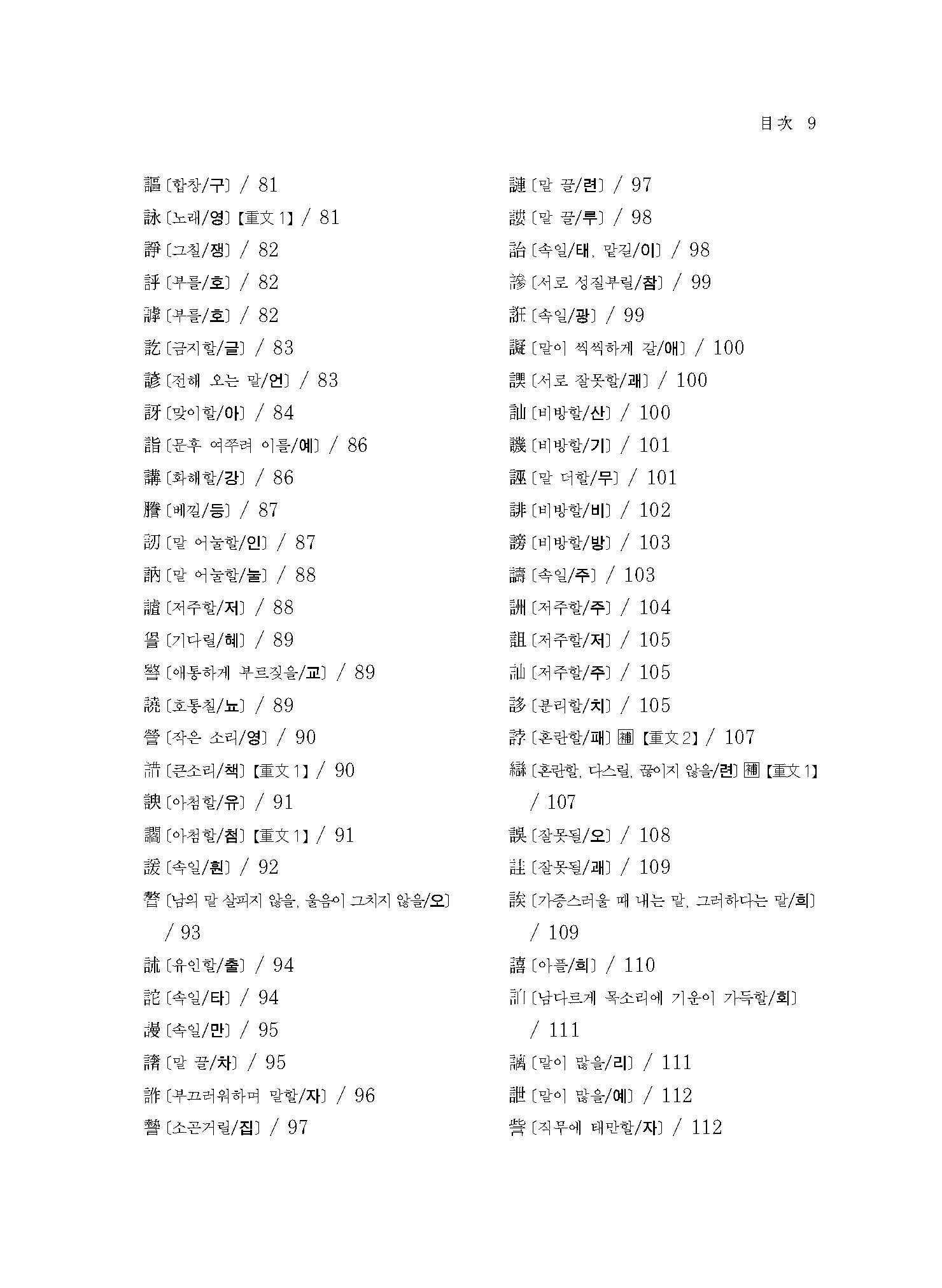

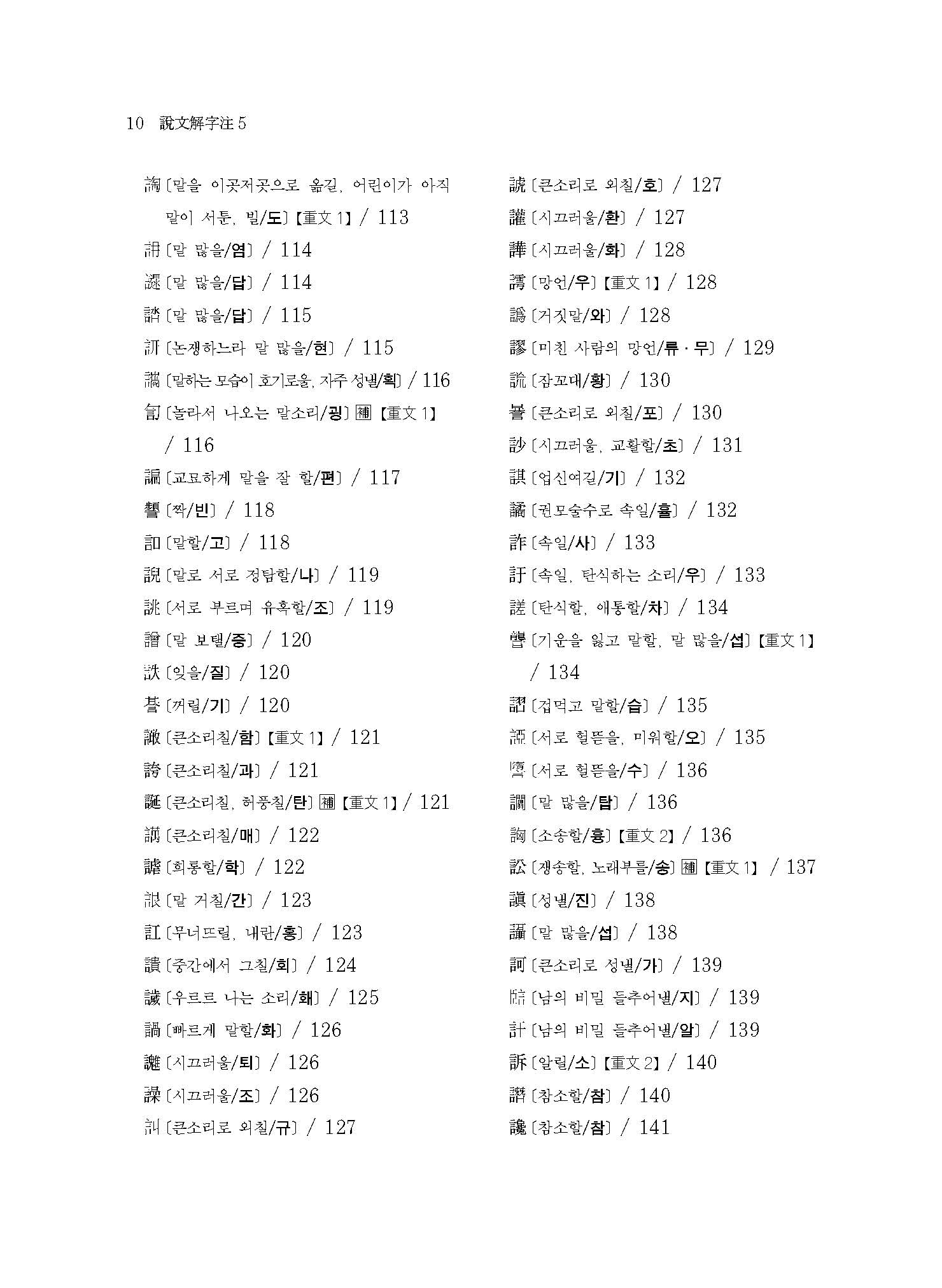

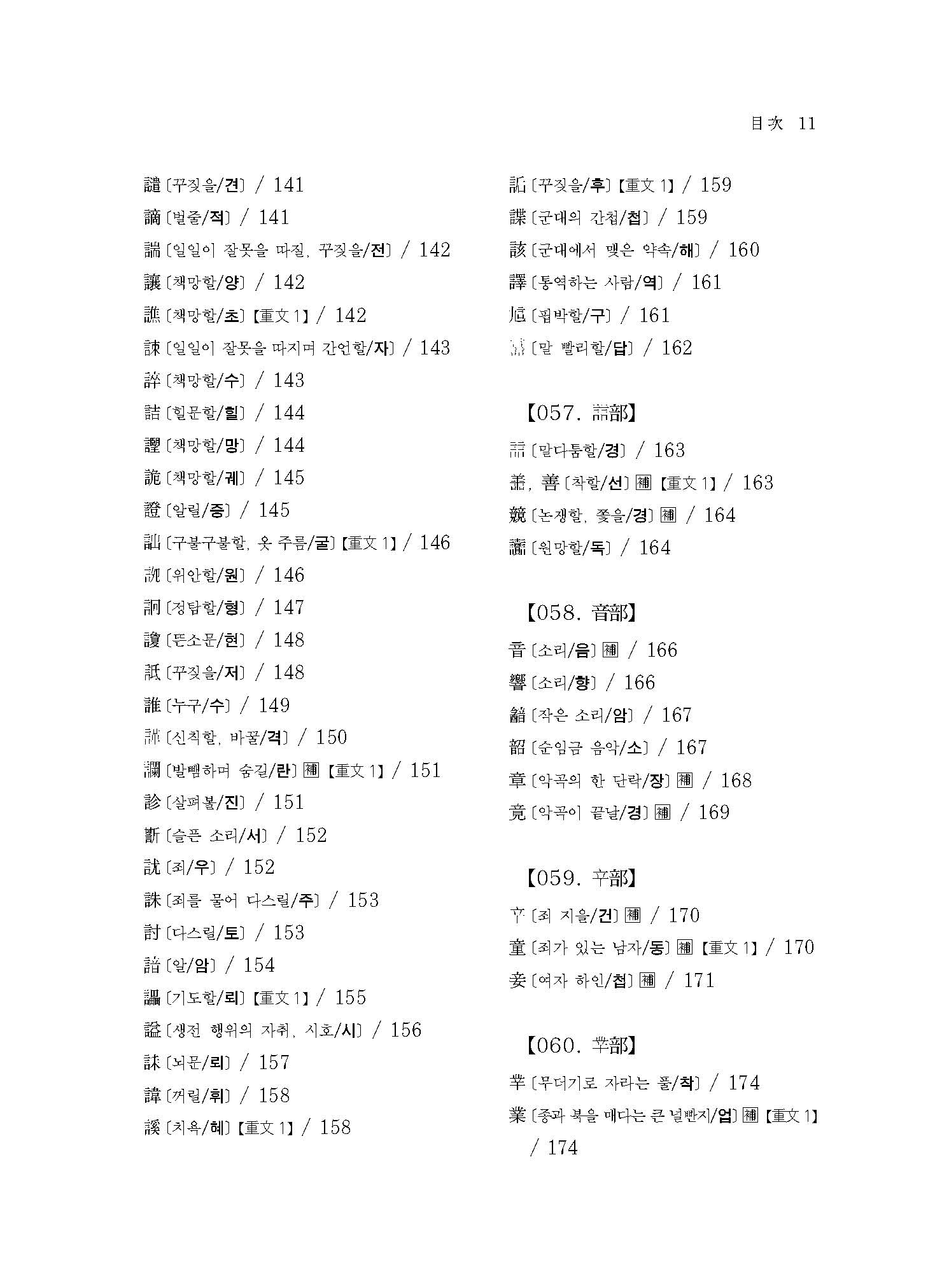

【056. 言部】言 ~ ?

【057. ?部】? ~ ?

【058. 音部】音 ~ 竟

【059. ?部】? ~ 妾

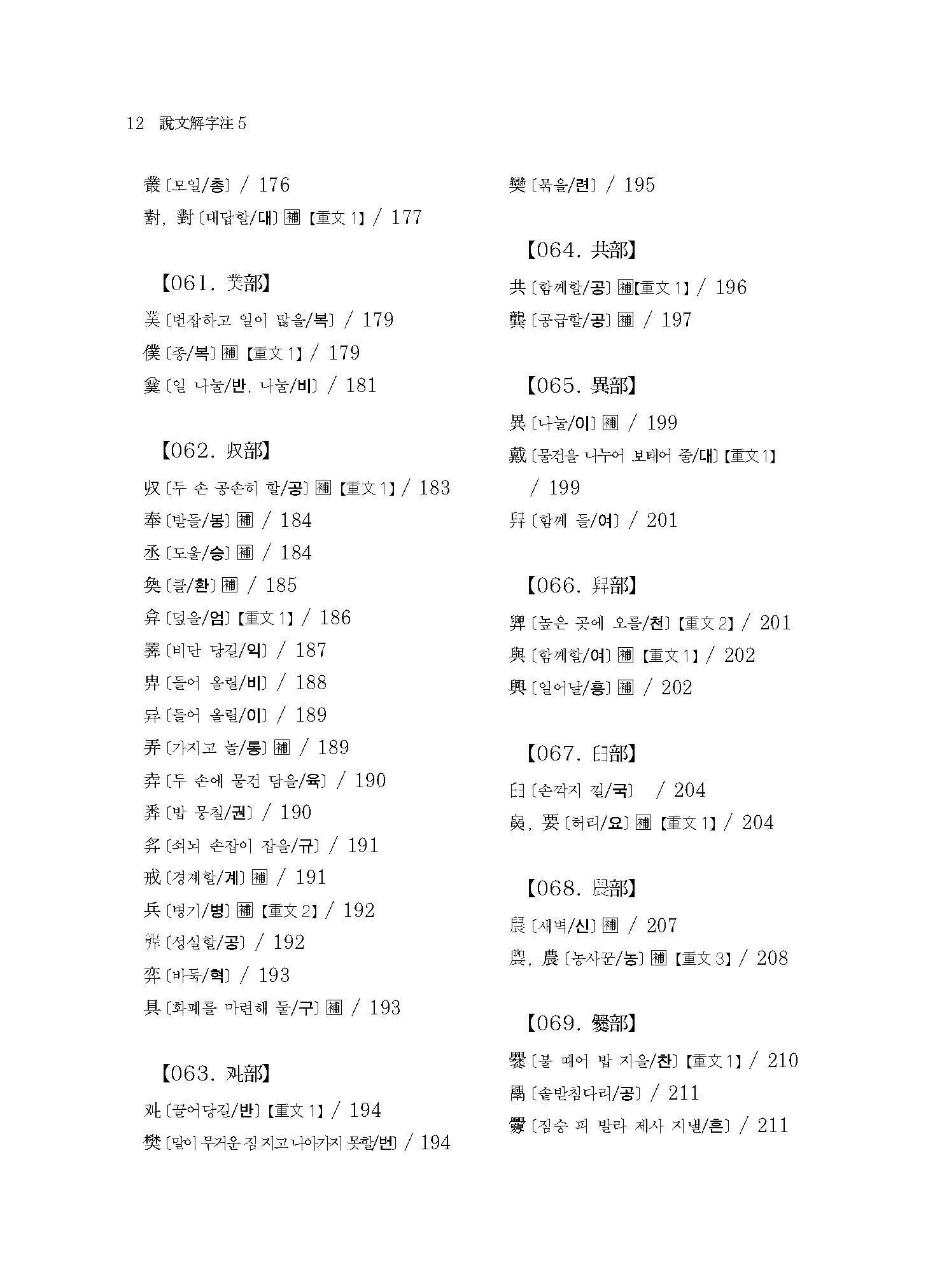

【060. ?部】? ~ 對

【061. ?部】? ~ ??

【062. ??部】?? ~ 具

【063. ??部】?? ~ ?

【064. 共部】共 ~ ?

【065. 異部】異~ ??

【066. ??部】?? ~ 興

【067. ??部】?? ~ 要

【068. ?部】? ~ 農

【069. ?部】? ~ ?

【070. 革部】革 ~ ?

【071. ?部】? ~ ??

【072. ?部】? ~ ??

【073. 爪部】爪 ~ ??

【074. ?部】? ~ ??

【075. ?部】? ~ ??

[補 註]

出土文獻 補註

책 속으로

〈譯文〉

05-056-1451 誥(誥)[아뢸/고]【重文1】

‘아뢰다’이다. 言을 따르고 ?(고)가 소리이다. (??)는 誥의 古文이다.

?也.① ?言, ?聲. , 古文誥.

①≪爾雅≫ <釋? 上>에 보인다. 살펴보건대 말로써 남에게 아뢸 때 옛날에는 이 글자(誥)를 썼는데 지금은 ‘告’자를 쓴다. 이 때문에 誥는 윗사람이 아랫사람에게 고하는 글자가 되었다. 또 秦나라는 ‘詔’자를 만들어 天子만이 일컬을 수 있었다. ≪文選≫ 注에서는 35차례나 ≪獨斷≫을 인용하여 “詔는 ‘?’와 같다.”라고 하였는데, 三代에는 ‘詔’자가 없었고 秦漢 시기에는 있었다.

이것에 의거할 때 秦나라 이전에는 ‘詔’자가 없음을 증명할 수 있다. ≪倉?篇≫에 와서야 마침내 “아이들이 가르침을 이어받아[幼子承詔]”라는 말이 있게 되었다. 그러므로 허신의 ≪說文解字≫에 ‘詔’자가 수록되지 않은 것이다. 徐鉉이 보충한 것은 잘못이다.

見釋?. 按以言?人, 古用此字, 今則用?字. 以此誥爲上?下之字. 又秦造詔字, 惟天子獨稱之. 文選注?五引獨??曰, “詔猶?也.” 三代無其文, 秦漢有也. 據此可證秦已前無詔字. 至倉?篇乃有幼子承詔之語, 故許書不錄詔字. 鉉補之, 非也.

〈補註〉

誥(05-056-1451)

西周春秋文字

何尊

應姚?

戰國文字

上博 緇衣 15

包山 133

秦文字

誥

≪說文≫小篆

‘誥’는 ‘言’과 聲符 ‘告’로 구성된 자형이다. 본래 이 자형은 ‘言’과 ‘?’으로 구성되었다. 西周 靑銅器 ≪何尊≫ ‘’(集成 6014), 春秋 靑銅器 ≪王孫誥戟≫ ‘’(新收 466)가 그 예이다. 戰國時代 또한 이와 동일한 자형들이 출현하는데 上博楚簡 ≪緇衣≫ 15호간 ‘’, 燕 陶文 ‘’(≪陶錄≫ 4.40.1) 역시 ‘言’과 ‘?’으로 구성된 자형이다. 한편 ‘?’ 대신 ‘告’로 구성된 자형도 출현하였다. 包山楚簡 133호간 ‘’는 小篆과 동일하다. 이 형태가 지금까지 계승되어 楷書로 변화하였다.

〈譯文〉

06-070-1719 ?(?)[칼집/병]

‘칼집’이다. 革을 따르고 卑(비)가 소리이다.

刀室也.① ?革, 卑聲.②

①刀部에 “削은 ‘칼집’이다.”라고 하였다. 削과 ?는 古今字이다. 音이 肖이다. ≪詩經≫ <小雅>와 <大雅>의 毛亨 傳은 같지 않다. ≪說文解字≫ 玉部 ‘琫’자에 자세하게 설명하였다.

刀部曰, “削, ?也.” 削?古今字. 音肖. 小雅, 大雅毛傳不同. 說詳玉部.

②幷과 頂의 반절이다. 古音은 마땅히 제16部에 있어야 한다. 支와 淸은 合?이 많다. 그러므로 지금 音은 ??으로 들어갔다.

幷頂切. 古音當在十六部. 支淸多合?. 故今音入??.

〈補註〉

?(06-070-1719)

西周春秋文字

靜?

番生?蓋

戰國文字

天策

曾乙 73

秦文字

睡虎地 日書甲 77反

嶽麓? 157

‘?’은 ‘革’과 聲符 ‘卑’로 구성된 자형이다. ‘?’의 가장 오래된 고문자인 西周 靑銅器 ≪靜?≫ ‘’(集成 4273), ≪番生??≫ ‘’(集成 4326)도 小篆과 마찬가지로 ‘革’과 ‘卑’로 구성되었다. 戰國時代는 몇 가지 異體字가 출현한다. 睡虎地秦簡 ≪日書甲≫ 77호간 ‘’은 小篆과 마찬가지로 좌측에 ‘革’, 우측에 ‘卑’로 구성되었다. 岳麓秦簡 157호간 ‘’은 ‘革’ 대신 ‘革’과 유사한 의미를 표시하는 ‘韋’로 구성된 이체자이다. 楚文字 역시 小篆 구조와 동일하지만 ‘革’의 형태가 원형과 유사하다. 天星觀楚簡 遣策 ‘’이 그 예이다.

책임번역자 약력

李忠九

秀松 梁大淵, 龍田 金喆熙 先生 師事

中央大學校 敎育學科 國語國文學科 副專攻

成均館大學校 大學院 國語國文學科 碩士, 博士

民族文化推進會 國譯硏修院

檀國大學校 漢中關係硏究所 硏究員(現)

傳統文化硏究會 講師(現)

論著 및 譯書

〈經書諺解 硏究〉〈說文解字에 나타난 漢字字源 硏究〉 등

譯書 ≪東山先生奏議≫, ≪선비 安潚 日誌≫, ≪小學集註≫, ≪註釋 千字文≫ 등

共譯 ≪國譯 治平要覽≫, ≪增補四禮便覽 譯註本≫, ≪譯註 國語≫, ≪譯註 貞觀政要集論≫, ≪爾雅註疏≫ 등

공동번역자 약력

林在完

東亞大學校 哲學科 學士

成均館大學校 漢文學科 碩士, 博士

翰林大學校 泰東古典硏究所 修了

三星美術館 리움 首席硏究員

翰林大學校 泰東古典硏究所 硏究敎授

檀國大學校 漢中關係硏究所 硏究員(現)

論著 및 譯書

譯書 ≪세 분 선생님의 편지글≫, ≪조선시대 문인들의 초서 편지글≫, ≪정조대왕의 편지글≫, ≪초서로 쓴 구양수·소동파·황산곡·원굉도의 편지글≫, ≪白沙 李恒福 遺墨帖과 北遷日錄≫, ≪國譯 燕行錄 ?≫, ≪大覺登階集≫ 등

共譯 ≪國譯 三經淺見錄≫, ≪爾雅註疏≫, ≪朝鮮時代 名賢 簡札帖≫, ≪省齋集≫, ≪剛齋集≫, ≪思齋集≫, ≪明谷集≫ 등

成??濟

成均館大學校 漢文學科 學士, 碩士, 博士

韓國古典飜譯院 國譯硏修院 修了

成均館大學校 漢文學科 講士

서울大學校 奎章閣 韓國學硏究院 責任硏究員

傳統文化硏究會 講士

論著 및 譯書

〈藥泉 南九萬 文學硏究〉

譯書 ≪譯註 景宗春宮日記≫ 등

共譯 ≪爾雅註疏≫, ≪譯註 昭顯分朝日記≫, ≪國譯 思齋集≫, ≪國譯 村家救急方≫ 등

黃鳳德

全州大學校 漢文敎育科 卒業

成均館大學校 大學院 漢文學科 碩士, 博士

論文 및 譯書

論著〈李德懋 ≪士小節≫ 硏究>

共譯 ≪譯註 貞觀政要集論≫ ≪國譯 通鑑節要增損校註Ⅰ≫ ≪文苑叢寶≫ ≪千字文字解說≫ 등

趙成德

大邱韓醫大學校 漢文學科 學士

成均館大學校 漢文學科 碩士, 博士

金熙鎭 先生 師事

民族文化推進會 古典情報센터

韓國古典飜譯院 朝鮮王朝實錄硏究팀 專任硏究員

成均館大學校 漢文學科 招聘敎授

檀國大學校 漢文敎育硏究所 先任硏究員(現)

論著 및 譯書

〈韓國 文集 所在 異體字 硏究〉

譯書 ≪武陵雜稿≫ 등

共譯 ≪愚潭全集≫ 등

연구위원 약력

元勇準

成均館大學校 東洋哲學科 學士, 碩士

東京大學校 人文社會系硏究科 博士

成均館大學校 儒敎文化硏究所 硏究員

成均館大學校 東洋哲學科 BK사업단 硏究敎授

誠信女子大學校 時間講師

忠北大學校 哲學科 敎授(現)

論著 및 譯書

〈中國 古代 신화자료의 儒敎的 전개〉, 〈馬王堆帛書 ‘易傳’의 道器論 硏究〉 등

共譯 ≪중국고전명언사전≫ 등

朴載福

北京大學校 考古文博學院 碩士, 博士

儒道會 漢文硏修院 修了

成均館大學校 儒敎文化硏究所 先任硏究員

京東大學校 韓國語敎員學科 敎授(現)

論著 및 譯書

〈동아시아 문명의 기원 탐구를 위한 夷族 출토자료 집성〉, 〈商周시기 中原 주변지역의 甲骨占卜에 관한 고찰〉 등

共譯 ≪尙書補傳≫ 등

金赫

高麗大學校 中語中文學科 學士

延世大學校 中語中文學科 碩士

復旦大學校 中國語言文學系, 博士

延世大學校 中語中文學科 講士

慶尙國立大學校 中語中文學科 敎授(現)

論著 및 譯書

〈殷墟文字丙編〉, 〈중국 出土文獻의 새로운 세계〉 등

著書 ≪한자, 그것이 알고 싶다≫ 등

金正男

漢陽大學校 中語中文學科 學士

서울大學校 中語中文學科 碩士, 博士

復旦大學校 中國語言文學系, 博士

檀國大學校 日本硏究所 HK敎授

東國國立大學校 WISE캠퍼스 中語中文學科 敎授(現)

論著 및 譯書

〈出土戰國時代書類文獻與傳世尙書文字差異硏究〉 등

著書 ≪중국 出土文獻의 새로운 세계≫ 등

≪說文解字注 5≫

페이지 미리보기

고객상품평 총 0개가 있습니다.

상품을 구매하신 회원님께서는 상품평을 작성해주세요.

- 등록 된 상품평이 존재하지 않습니다.

상품문의 총 0개가 있습니다.

상품과 관련된 문의를 남겨주시면 답변을 드립니다.

- 등록 된 상품문의가 존재하지 않습니다.

거래액 30,000원 미만일 경우 소정의 배송료가 부과되며 도서 산간의 경우(제주도, 울릉도 등)는 기본 배송료에 3,000원의 추가 배송료가 청구됩니다.